Die Schweizer Schriftstellerin, Reisejournalistin und Fotoreporterin Annemarie Schwarzenbach führte im wahrsten Sinne des Wortes ein bewegtes Leben – ein Leben auf Reisen und oft am Rand des Abgrunds. Die Tochter einer der reichsten Schweizer Familien gerät bereits in jungen Jahren mit ihrem erzkonservativen Elternhaus in Konflikt. 1928, da war sie zwanzig, entflieht sie nach Paris und Berlin, beendet ihr Studium der Geschichte und schreibt ihren ersten, von der Kritik gefeierten Roman. In Berlin lernt sie die Kinder von Thomas Mann, Klaus und Erika, kennen. Mit dem unkonventionellen Geschwisterpaar bleibt sie ihr ganzes Leben verbunden. Sie betätigen sich politisch und bekämpfen gemeinsam den um sich greifenden Rechtsextremismus. Das Trio genießt das Kultur- und noch mehr das freizügige Nachtleben der Reichshauptstadt. Morphium, wechselnde Liebschaften und exzessive Partys werfen die psychisch labile Annemarie Schwarzenbach fast aus der Bahn. Noch helfen ihr ihre Reisen, ihr pausenloses Schreiben und immer wieder Entziehungskuren, ihre Krisen zu überwinden.

Ihr unstetes Reiseleben führt sie um die halbe Welt. Ihre Berichte und Fotoreportagen über ihre Beobachtungen in Europa, Russland, im Orient und in Asien, in den Vereinigten Staaten und in Afrika werden von Schweizer und US-amerikanischen Zeitungen gedruckt und über den Rundfunk verbreitet. Überall, wo Annemarie Schwarzenbach auftritt, sind die Menschen von ihrer androgynen Schönheit und ihrer Anmut fasziniert. Die dunkle Seite ihrer Seele kann sie aber nicht immer verbergen. Sie ist eine provokante Persönlichkeit, queer und kämpferisch. Ob in Europa oder in Amerika, gegen Unterdrückung und Ausbeutung erhebt sie laut ihre Stimme.

Annemarie Schwarzenbach Reisereportagen und -bücher beschränken sich nicht auf Beschreibungen exotischer Landschaften und fremder Kulturen. Sie blendet die soziale und politische Realität nicht aus – was keinesfalls selbstverständlich für die Reiseliteratur jener Zeit ist. Ein Beispiel ist ihr Bericht über ihre abenteuerliche Autoexpedition im Jahr 1939 mit der Schriftstellerin Ella Maillart durch Afghanistan, aus dem der nachstehende Auszug stammt (Quelle: Annemarie Schwarzenbach, Reisereportagen, 1940. Aus: „Orientreisen“, Hrsg. W. Fähnders, Berlin 2017.)

.

Verstörende Einblicke in ein Land voller Rätsel

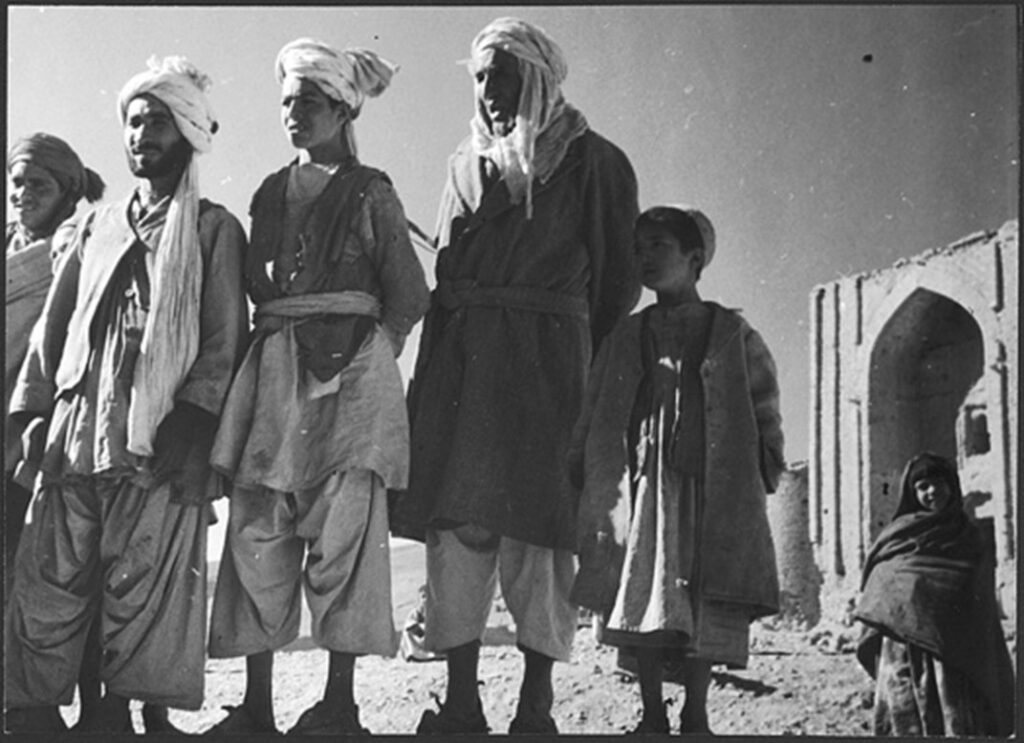

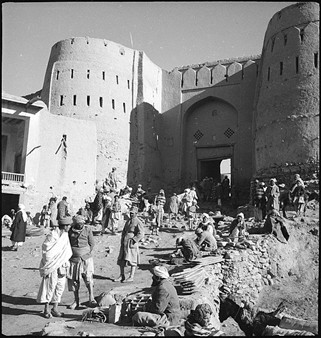

In einem Ford Cabrio V8 und ausgerüstet mit einer Rolleiflex-Kamera und einer Schreibmaschine reisen die beiden Frauen über die Türkei und Persien in das damals weithin unbekannte Land.

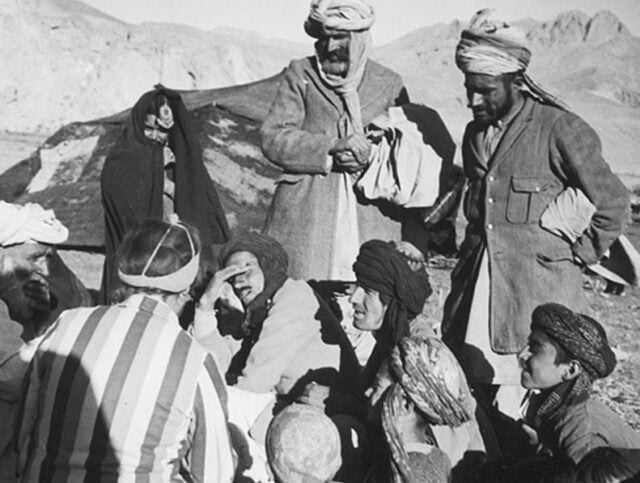

„Ella und ich hatten bisher nur theoretische Gespräche über die Frauen Afghanistans führen können. Seit mehreren Wochen in diesem strengen mohammedanischen Land hatten wir uns mit Bauern und Beamten, Soldaten, Basarhändlern und Provinzgouverneuren angefreundet, waren überall gastfreundlich aufgenommen worden und begannen, dieses männliche, fröhliche und unverdorbene Volk liebzugewinnen. Nie hatten wir es nötig, unser Zelt aufzuschlagen und unsere Suppe selber zu kochen. Wir wurden in den Dörfern vom Bürgermeister begrüßt, mit Tee und Trauben bewirtet.

Aber wir schienen in einem Land ohne Frauen zu sein! Wir kannten wohl den ‚Tschador‘, das alles verhüllende Faltengewand der Mohammedanerinnen, das mit den romantischen Vorstellungen vom zarten Schleier orientalischer Prinzessinnen wenig gemeinsam hat. Er umschließt eng den Kopf und ist vor dem Gesicht wie ein Gitterchen durchbrochen und fällt dann in weiten Falten bis zur Erde, kaum die gestickte Spitze und den schiefgetretenen Absatz der Pantoffeln frei lassend. Wir hatten solche vermummten, formlosen Gestalten scheu durch die Basargassen huschen sehen und wussten, das seien die Frauen der stolzen, frei einherschreitenden Afghanen, die ihrerseits die Gesellschaft und das fröhliche Gespräch liebten und den halben Tag nichtstuend im Teehaus und im Basar verbrachten. Aber diese gespenstischen Erscheinungen hatten wenig Menschliches an sich. Waren es Mädchen, Mütter, Greisinnen; waren sie jung oder alt, froh oder traurig, schön oder hässlich? Wie lebten sie; mit was beschäftigten sie sich; wem galt ihre Anteilnahme, ihre Liebe oder ihr Hass?

Wir wussten, dass der junge König Amanullah, von einer europäischen Reise zurückkehrend, in Afghanistan überstürzte Reformen eingeführt und versucht hatte, dem Beispiel vor allem der Türkei zu folgen. Er war zu rasch vorgegangen. Am meisten warf man ihm die Emanzipation der Frau vor. Während einiger Wochen war in der Hauptstadt Kabul der Tschador gefallen; dann brach die Revolution aus; die Frauen kehrten in den Harem, in ihr streng abgeschlossenes häusliches Leben zurück und durften sich auf der Straße nur noch im Schleier zeigen. Waren die Ansätze zur Freiheit vergessen, die wenigen Wochen des Jahres 1929 aus dem Gedächtnis der Frauen verschwunden?

In Kaisar, einem kleinen Oasenort in der nördlichen Provinz Turkestan, wurden wir zu unserer nicht geringen Überraschung von dem Herrn Bürgermeister selbst ohne viel Umstände durch eine kleine Pforte in den inneren Garten seines Hauses geführt, dem Garten seiner Frau und Töchter. Zwei junge Mädchen in Sommerkleidern, das dunkle Haar von luftigen, zarten Schleiern eingehüllt, kamen uns lächelnd entgegen. Obwohl die Mädchen kaum ein Wort Französisch kannten und wir nur ein paar Brocken Persisch, unterhielten wir uns doch ganz lebhaft. Sie brachten uns einen hellblauen Seidenstoff und eine Schere und wollten, dass wir Ihnen ein Kleid zuschnitten. Wir wagten uns aber nicht daran und versprachen, ihnen von Kabul französische Zeitschriften mit Schnittmustern und Modebeilagen zu schicken. Es waren zweifellos kluge, ja begabte und anmutige Mädchen. Wenn diese Mädchen den Garten verließen, trugen sie den Tschador – und sahen die Welt draußen nur durch das durchbrochene Gitterchen, das ihr Gesicht neugierigen Männeraugen verbarg.

Ein solches Leben konnten wir uns kaum vorstellen. Aber waren diese Frauen etwa besonders unglücklich? Man kann nur begehren, was man kennt. Und war es richtig, sie zu bilden und aufzuklären und ihnen den Stachel der Unzufriedenheit zu geben? Aber wir lernten bald, dass diese Frage sich gar nicht stellt. Afghanistan entwickelt sich heute nach jenen Gesetzen, die man Fortschritt nennt und deren Verlauf man nicht aufhalten kann. Als wir von Kabul aus die versprochenen Schnittmuster nach Kaisar schickten, leisteten wir auch einen winzigen Beitrag zu den Folgen dieser Gesetze. Wir bekämpften den Tschador!“

Das tragische Ende eines unsteten Lebens

Die Entwicklung Afghanistans verlief anders, als sie sich Annemarie Schwarzenbach vor über achtzig Jahren vorgestellt hatte. Der „unaufhaltsame Fortschritt“ blieb aus. Unterdrückung, Gewalt und der tägliche Kampf um Nahrung bestimmen das Leben der afghanischen Frauen heute stärker denn je.

Annemarie Schwarzenberger sollte die dunklen Schatten auf ihrer Seele nicht mehr loswerden. 1940 musste sie sich in den USA in psychiatrische Behandlung begeben. Zwei Jahre später kehrte sie in die Schweiz zurück. Am 15. November 1942 stirbt sie im Alter von 34 Jahren nach einem Fahrradunfall an den Folgen einer schweren Kopfverletzung.

Die Bilder stammen aus dem Nachlass von Annemarie Schwarzenbach. Das Schweizerische Literaturarchiv in Bern hat über 3000 Fotos, die sie in den 1930er und 1940er aufgenommen hat, digitalisiert und online gestellt.

Reisen damals-Lesetipp: Annemarie Schwarzenbach „Orientreisen. Reportagen aus der Fremde“, Hrsg. W. Fähnders

Annemarie Schwarzenbachs Reisereportagen aus den Jahren 1933 bis 1940 berichten von einer versunkenen Welt und faszinieren bis heute durch ihre authentische, bildhafte Sprache und atmosphärischer Dichte. Viermal fährt Annemarie Schwarzenbach, nach eigenen Worten eine „unheilbar Reisende“, in den Orient. Es ist ein andauerndes „Go East“, das sie durch Anatolien und den Vorderen Orient bis zu den Ruinen von Persepolis führt, in orientalische Metropolen wie Bagdad oder Teheran, schließlich bis in die Wüsten Turkestans und die Höhen des Hindukusch.

141 Seiten, ebersbach & simon, Berlin 2017

Bildquellen

- Schwarzenbach2: Annemarie Schwarzenbach via Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- Schwarzenbach3: Annemarie Schwarzenbach via Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- Schwarzenbach4: Annemarie Schwarzenbach via Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- Schwarzenbach5: Annemarie Schwarzenbach via Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- Schwarzenbach6: Privatarchiv Kleinert | All Rights Reserved

- Schwarzenbach1: Anita Forrer via Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 Unported

Sehr interessantes Thema und guter Hinweis auf das Werk dieser Autorin. Danke, Horst!