„Grand Tour“ – allein der Klang des Wortes verführt zum nostalgischen Träumen. Man denkt an prächtig ausgestattete Züge und Ozeandampfer, prunkvolle Hotels, opulente Dinner und glanzvolle Bälle in den angesagtesten Hotspots der Belle Époque … Doch diese touristisch perfekt organisierten Luxusreisen ab dem späten 19. Jahrhundert haben mit der klassischen Grand Tour in den Jahren davor nur den Namen gemein. Tatsächlich war eine Grand Tour damals alles andere als nur eine Vergnügungsreise. Hier ein Blick zurück in die Zeit vor dem Siegeszug der Eisenbahn:

Ab dem 17. Jahrhundert war es für die Aristokratie üblich, ihre Söhne auf eine Bildungsreise durch Mittel- und Südeuropa zu schicken, vornehmlich nach Frankreich und nach Italien, dem eigentlichen Ziel der Grand Tour. Diese „Kavalierstouren“ sollten der Bildung und den Umgangsformen der jungen Reisenden den letzten Schliff geben. Natürlich stand auch das Kennenlernen anderer Länder und deren adliger Familien mit im Vordergrund, genauso wie die Vervollkommnung im Tanzen, im Reiten und Fechten und, auch das, in der Kunst der Erotik. Ein Besuch in den entsprechenden Bordellen von Paris, Venedig oder Rom gehörte mit zum inoffiziellen Reiseprogramm. Die Grand Tour war in jeder Hinsicht eine Art Initiationsritus auf dem Weg ins Erwachsenenalter. Damit alles seine Ordnung hatte, wachten häufig erfahrene Reisebegleiter („bear leader“ oder „governor“ genannt) über das Wohlergehen der jungen Leute.

Reisevorbereitungen

Eine touristische Infrastruktur gab es bis Mitte des 19. Jahrhunderts nur in Ansätzen. Die klassische Grand Tour, die in der Regel ein Jahr und länger dauerte, bedurfte deshalb der intensiven Vorbereitung. Das Straßennetz und das Verkehrswesen waren schlecht entwickelt, Gasthäuser und Herbergen oft von miserabler Qualität. Mit Hilfe von Reiseliteratur und nicht immer zuverlässigen Landkarten, die auch Hinweise über Post- und Zollstationen, Wegezustand und Unterkunftsmöglichkeiten enthielten, ließ sich schon im 17. Jahrhundert der Verlauf einer Grand Tour zumindest grob vorplanen. Erst ab den 1830er Jahren erschienen die ersten professionellen Reiseführer, wie beispielsweise die Handbücher von John Murray und Karl Baedeker mit detaillierten Informationen auch über Museen und ihren Öffnungszeiten, Fahrplänen von Kutschen, Hotels und Sehenswürdigkeiten. Darüber hinaus gehörten Bände und Mappen über vor Ort zu besichtigende Kunstwerke mit ins Gepäck. Das Studium der Kunst und der Geschichte Italiens war schließlich ein Hauptzweck der Reise – genauso wie das vertraut werden mit der italienischen Lebensart, wie es zum Beispiel beim römischen Karneval möglich war.

Die bürokratischen Barrieren, die es bei der Grand Tour zu überwinden galt, kann man sich als heutiger EU-Bürger kaum mehr vorstellen. Je nach Herkunftsland waren auf der Tour bis zu einem Dutzend Reisepässe erforderlich. In jedem Kleinstaat auf der Reiseroute mussten ein Visum und eine Zollerklärung vorgelegt werden, häufig auch ein Gesundheitszeugnis. Eine weitere Hürde waren die unterschiedlichen Währungen in Europa. Ab dem 18. Jahrhundert gab es die Möglichkeit, sich von der eigenen Bank Kreditbriefe ausstellen zu lassen, die von Partnerbanken im Ausland eingelöst werden konnten. Der Geldwechsel in die geltende Landeswährung erfolgte dann an den Zollstationen.

Gepäck und Kutschen: von einfach bis de luxe

Was gehörte unbedingt mit ins Gepäck, was konnte zuhause bleiben? Diese Fragen beschäftigten die die Reisenden genauso wie die heutigen Touristen. Viele vertraute Konsumgüter und Gerätschaften waren jenseits der Metropolen nicht erhältlich, und so schleppten manche Reisende vorsichtshalber fast ihren halben Haushalt mit – Kochtöpfe, Matratzen, Bettlaken, Kaffeekannen, Nachttopf, Lampen, Lavendelessenz (gegen Wanzen und Flöhe), Kaffee, Zucker und vieles mehr. Andere reisten dagegen nur mit dem Allernotwendigsten, so wie der Dichter Johann Gottfried Seume. Der begab sich 1802 von Leipzig aus mit nur einem Tornister auf eine neunmonatige Wanderschaft nach Sizilien. Sein „Spaziergang nach Syrakus“ ist heute so populär wie Goethes „Italienische Reise“ zwischen September 1786 und Mai 1788.

In der Regel verstauten die Reisenden ihr Gepäck in Truhen oder strapazierfähigen Lederkoffern und in Handkoffern, Hutschachteln und ausgeklügelten Reisenecessaires mit unzähligen Teilen für die Körperpflege, für Schreib, Mal- und Nähutensilien und für den Küchenbedarf. Auf die gewohnten Soßen und Gewürze wollte man schließlich nicht verzichten müssen. Auf aufwändige Garderobe wurde wenig Wert gelegt. Die Bekleidung sollte schlicht und strapazierfähig und, wie Goethe empfahl, „für alle Jahreszeiten geeignet“ sein.

Je nach finanziellen Möglichkeiten reisten die „Grandtouristen“ in eigenen Kutschen, in inklusive Kutscher gemieteten Kutschen oder – die preiswerteste, aber auch unbequemste Variante – in regulären Postkutschen. Den höchsten Komfort boten natürlich die privaten Reisekutschen. Von der irischen Schriftstellerin Lady Blessington (1789-1849) – auch Frauen gingen auf die Grand Tour – wird berichtet, dass ihre Kutsche mit Toilette, Küche und Bibliothek ausgestattet gewesen sei. Dazu gehörte wie bei fast allen Privatkutschen eine Kiste mit Werkzeugen, die für das Zerlegen des Fahrzeugs vor einer Überfahrt über das Meer oder vor der Überquerung steiler Alpenpässe benötigt wurden. Anschließend wurde die Kutsche wieder zusammengesetzt und zuckelte, gezogen von einem Vierergespann, zum Wechseln der Pferde weiter bis zur nächsten Poststation. Mehr als zehn bis zwölf Stundenkilometer schafften auch die leichten Kutschen nicht. Unfälle waren dennoch nicht auszuschließen, insbesondere bei schlechtem Wetter oder wenn der Kutscher die Pferde nicht im Zaum halten konnte.

Schlafen in „garnierten“ Betten

Besonders privilegierte Reisende waren auf die Übernachtung in Gasthöfen und Herbergen nicht angewiesen. Sie führten Empfehlungsschreiben mit sich, die ihnen die Unterkunft in den Privathäusern der „besseren Kreise“ ermöglichte. So wohnte Goethe während seines Aufenthalts in Rom zusammen mit mehreren Künstlern in einer temporären Wohngemeinschaft in der Etage eines Stadthauses in der Via del Corso – Airbnb anno 1786. (Heute ist die „Casa di Goethe“ ein Museum.) Andere mussten sich mit weniger komfortablen Unterkünften begnügen. Darunter genossen die Poststationen den übelsten Ruf. Abgesehen von einigen Hotels und Pensionen in den größeren Städten und Kurbädern war auch die Qualität der Wirtshäuser entlang der Hauptstraßen mitunter recht gewöhnungsbedürftig. Da stand denn schon mal unter dem Bett des Reisenden der Nachttopf mit den Hinterlassenschaften des Vorgängers. Einige Häuser verfügten über bescheidenen Luxus wie zum Beispiel Badezuber und separate Toiletten (oder zumindest einen mobilen „Nachtstuhl“). In anderen Herbergen standen die Betten in stallähnlichen Räumen, in denen auch gegessen wurde („Schwarzbrot, Kornschnaps und eine dünne Kaffeesuppe“, ist in einem Reisebericht zu lesen). Unerwünschte „Mitbewohner“ in den Betten machten das Schlafen oft zur Qual. Spezielle Ganzkörper-Pyjamas sollten helfen, sich gegen die Heerscharen von Wanzen, Flöhen und Läusen zu schützen. Eine andere Empfehlung lautete, Matratzen und Laken auf einem Tisch auszubreiten oder die Beine des Bettes in Schüsseln mit schwefelhaltigem Wasser zu stellen. Inwieweit diese Ratschläge tatsächlich für eine ungestörte Nachtruhe sorgten, ist nicht überliefert. Vielfach boten Hotels und Herbergen ihren männlichen Gästen ungefragt einen besonderen Service an, nämlich ein mit einem mehr oder weniger schönen Fräulein „garniertes Bett“. Insbesondere Venedig war „als Hauptstadt der Lust“ dafür in ganz Europa bekannt.

Der englische Adel als Trendsetter

Besonders italophil war im 18. Jahrhundert die englische Aristokratie. Sie bewunderte die kulturellen Leistungen Italiens, war von den antiken Stätten fasziniert und schätzte die eleganten, kultivierten Umgangsformen der gesellschaftlichen Elite. Normalerweise begann für die Briten die Grand Tour in Dover. Von hier aus brachte sie ein Schiff nach Calais und eine Kutsche weiter nach Paris. Die Strecke führte dann zu den Pässen der Alpen oder zur südfranzösischen Küste, um sich von Marseille oder Nizza nach Genua einzuschiffen. In Italien waren es zunächst Florenz und die anderen Kulturzentren der Toskana, die man aufsuchte, ehe dann Rom erreicht wurde.

In Rom verbrachte man üblicherweise den Winter; zu besichtigen und zu bewundern gab es in der Ewigen Stadt schließlich genug. Die Weiterfahrt nach Neapel mit den vorgelagerten Inseln Capri und Ischia und dem antiken Pompeji am Fuß des Vesuvs war nicht ganz ungefährlich. Vorsichtigen wurde geraten, ein Paar Pistolen mitzuführen, um sich gegen Straßenräuber verteidigen zu können. Überfälle waren aber seltene Ausnahme. Manche reisten anschließend noch nach Sizilien, um die griechischen Tempel zu besuchen oder den Ätna zu besteigen. Auf dem Rückweg wurde nach Florenz eine östliche Route gewählt, auf der Venedig und Vicenza lagen. Über den Brenner gelangte man dann ins heutige Österreich und nach Deutschland. Wien, Prag und Salzburg oder die großen Bäder wie Karlsbad, Marienbad und Baden-Baden waren neben dem Rheintal weitere beliebte Besuchsziele, bevor es über die Niederlande und Frankreich zurück ins Vereinigte Königreich ging. Auch Goethe folgte in etwa dieser Route, allerdings mit dem Unterschied, dass er die Alpen über den Brenner überquerte und über Venedig und Florenz nach Rom reiste. Auch in anderer Hinsicht war seine Reise keine typische Grand Tour: Zwar entdeckte auch Goethe erst in Italien die Freuden der körperlichen Liebe, aber anders als die jungen englischen Lords war er da schon fast vierzig.

Das Bürgertum entdeckt die Grand Tour

Als es mit der Vormachtstellung des Adels vorbei war und die Industrialisierung begann, wandelte sich die Grand Tour zum Urlaubsvergnügen der neuen wohlhabenden bürgerlichen Schicht. Italien war zwar noch immer das Traumziel, aber es war keine „Lebensfahrt“ mehr, sondern eine mehrwöchige Studienreise. Mit einem Reiseführer wie dem „Baedeker“ in der Hand versuchten die Reisenden, die man in intellektuellen Kreisen jetzt naserümpfend „Touristen“ nannte, in kurzer Zeit möglichst viele Sehenswürdigkeiten abzuklappern.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schwoll, begünstigt durch die Eisenbahn und die Dampfschiffe, der Strom der Besucher weiter an – und mit ihr die Touristenschelte intellektueller Kreise. Da war von „glotzenden Tölpeln“ die Rede, die blind herumtappen oder sich von geschwätzigen Fremdenführern (nach dem römischen Meisterredner Cicero „Ciceroni“ genannt) übers Ohr hauen lassen würden. Und in Feuilletons und Essays wurde versucht, dem idealisierten Bild vom „Lande der blühenden Zitronen“ ein „Italien, wie es wirklich ist“ (Buchtitel von 1834) entgegenzustellen. All das konnte an der Beliebtheit Italiens als Reiseland trotz aller Schattenseiten kaum etwas ändern. Und das wohl bis heute.

Spätestens ab den 1850er Jahren galt jede große Reise, auch die in die Neue Welt oder in den Fernen Osten, als Grand Tour – sofern dem Geldadel exzellenter Service und höchstmöglicher Komfort geboten wurden. 1883 startete der Orient Express zu seiner Eröffnungsfahrt nach Konstantinopel. 1891 brach die Augusta Victoria zu einer spektakulären „Grand Tour to the Orient“ auf, und weltweit öffneten an den Küsten, in den Bergen und in den Metropolen immer luxuriösere Grandhotels ihre Pforten. Die „goldene Zeit des Reisens“ hatte begonnen.

Quelle (u.a.): A. Brilli, „Als Reisen eine Kunst war. Vom Beginn des modernen Tourismus: Die Grand Tour“. Wagenbach (1997)

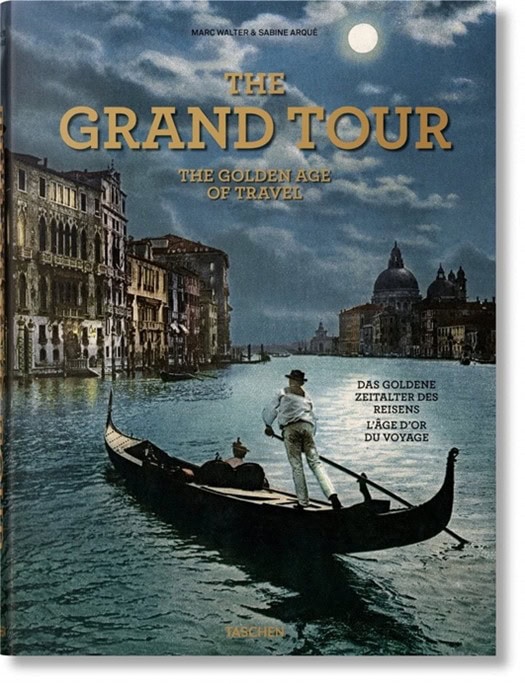

Reisen damals-Lesetipp: „The Grand Tour. The Golden Age of Travel“

Das opulent ausgestattete mehrsprachige Buch von Sabine Arqué und Marc Walter mit Berichten von so berühmten Reisenden wie Charles Dickens, Jules Verne, F. Scott Fitzgerald, Mark Twain und Johann Wolfgang von Goethe führt zurück in eine Zeit, als Reisen um die Welt ein neues und aufregendes Erlebnis war. Alte Reiseplakate, Fahrkarten, Werbezettel, Broschüren, Speisekarten und Gepäckaufkleber vermitteln etwas von dem Flair des Reisens in diesem goldenen Zeitalter. 616 Seiten, Verlag Taschen, Köln 2022

Bildquellen

- GrandTour-Teil1-2: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- GrandTour-Teil1-3: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- GrandTour-Teil1-4: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- GrandTour-Teil1-5: Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 Unported

- GrandTour-Teil1-6: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- GrandTour-Teil1-7: Verlag Taschen | All Rights Reserved

- GrandTour-Teil1-1: Privatarchiv Horst Kleinert | no known copyright restrictions

Welch wunderbare Schilderung der Reisen,

Ein Genuss, die vielen Nuancen zu lesen und die Stimmung zu spüren.