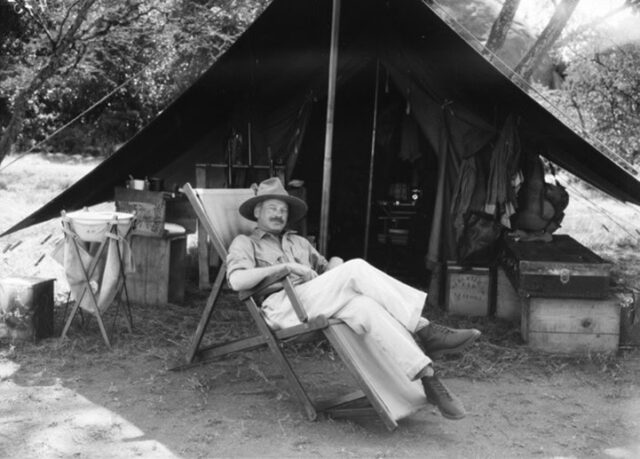

Heute gehört eine Safari durch die Wildparadiese Afrikas zu den Standardangeboten des gehobenen Ferntourismus. Ihre Faszination verdankt sie nicht zuletzt einem Mann des letzten Jahrhunderts, dem Dichter Ernest Hemingway (1899 bis 1961). Wie er suchen jährlich Zehntausende von Touristen den Kitzel der Begegnung mit Elefanten, Giraffen, Löwen & Co. Anders als der spätere Nobelpreisträger sind sie nicht mit Schrotflinte und Elefantenbüchse bewaffnet, sondern nur mit ihrer Kamera. Hemingways Suche nach dem „männlichen Urerlebnis“ der Jagd „im Schnittpunkt von Leben und Tod“, wirkt heute arg aus der Zeit gefallen. Der Zauber Afrikas ist aber geblieben.

Die folgenden kursiv gesetzten Passagen sind überarbeitete Zitate aus Hemingway-Biografien, die in der Erzählung „Caporetto. Das Hemingway-Komplott“ (H. Kleinert, Thurm-Verlag) verwendet wurden. Der Protagonist, der Reporter Frank, hatte Hemingway 1930 in Berlin kennengelernt und ihn drei Jahre später in Miami wiedergetroffen.

Hemingway verriet mir, dass er im Dezember 1933 von Nairobi aus zu einer Jagdsafari aufbrechen wolle:

„Im Rift Valley werden wir Antilopen, Kudus und Büffel jagen. In Tanganjika werden wir von Arusha aus in die Serengeti vorstoßen und Löwen erlegen. Ich liebe die Tiere Afrikas.“

Er hörte nicht auf, von der Jagd zu schwärmen. Für ihn wäre die Reise die Erfüllung eines Lebenstraums.

„Wenn Sie die Tiere so lieben, Hem, warum erschießen Sie sie dann?“, fragte ich.

„Tiere sind da, um gejagt zu werden, Frank“, antwortete Hemingway lächelnd. „Ich mag es, sie zu erlegen.“ Dann wurde er wieder ernst. „Die Bestimmung des Mannes ist die Jagd. Einem Kudu gegenüberzustehen und ihn zu bezwingen, das ist ein Urerlebnis. Wie die Liebe und der Tod.“ Er schwieg und fuhr dann fort, als ob er zu sich selbst spräche: „In der Jagd offenbart sich der Urinstinkt des Mannes. Er wird wieder Teil der Natur.“

Hemingways litt unter Kurzsichtigkeit; ihn als Meisterschütze zu bezeichnen, wäre stark übertrieben, Er versuchte dies durch erhöhten Fleiß wettzumachen: Zur Jagdausbeute seiner Safari 1933/34 gehörten vier Löwen, drei Geparden, vier Büffel, zwei Leoparden, zwei Nashörner, dreizehn Zebras, zahlreiche Antilopen, Gazellen und anderes Wild, darunter auch „einundvierzig zum Vergnügen getötete Hyänen“, wie Hemingway-Biograf Michael Reynolds schrieb.

Von Nairobi zum Kilimandscharo

Hemingway und seine Frau Pauline trafen sich in Paris mit Charles Thompson, einem Freund aus Key West, der sie auf der Safari begleiten wollte. Die drei fuhren nach Marseille und von dort auf dem Frachtschiff S.S. General Metzinger nach Britisch-Ostafrika. Am 8. Dezember 1933 erreichten sie nach siebzehntägiger Fahrt den Hafen von Mombasa. Von dort brachte sie die Ugandabahn ins 550 km entfernte Nairobi. Der Zug bot unerwarteten Komfort: Salonwagen, einen Speisewagen, in dem sie ein Fünf-Gänge-Menü genossen, und Schlafwagenabteile mit Waschräumen. Hemingway wusste auf seinen Reisen durchaus Luxus, sofern verfügbar, zu schätzen. Ob in Paris, Madrid, Rom oder Venedig, als er es sich leisten konnte, residierte er nur in den besten Hotels.

In Nairobi checkten sie im New Stanley Hotel ein, das als einzige Unterkunft nördlich von Johannesburg über Suiten mit eigenem Bad verfügte. Am nächsten Tag suchte Hemingway den Direktor von Tanganjika Guides, Philip Percival, auf, der ihm als Safariführer empfohlen worden war. Percival, fünfzehn Jahre älter als der vierunddreißigjährige Hemingway und „very british“, war ein erfahrener Jagdführer, der als junger Mann schon bei der legendären Ostafrika-Exkursion des amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelts im Jahr 1909 dabei gewesen war. Hemingway lernte in Percivals Büro auch dessen Partner kennen, Karen Blixens früheren Ehemann Baron Bror von Blixen-Finecke, einen der besten Großwildjäger Ostafrikas. Im Film Jenseits von Afrika nach der Biografie von Karen Blixenverkörperte ihn Klaus Maria Brandauer.

Jagdsafaris – der Sport reicher Abenteurer und Müßiggänger

Die Afrikaerforscher des neunzehnten Jahrhunderts nahmen an, dass die riesigen Wildtierbestände des Kontinents unerschöpflich seien. Einige nutzten auf ihren Expeditionen jede Gelegenheit, ihrem „Sport“ nachzugehen, der Großwildjagd. So auch John Hanning Speke, der (fälschlicherweise) behauptete, die Quellen des Nils gefunden zu haben. „Ich befand mich zwischen dem Nil und dem Asuafluss. Doch ich ging nicht hin, um das Flussbett des Asua mir anzusehen, denn in diesem Moment stellten fünf Büffel, fünf Giraffen und eine Fülle von Antilopen eine zu große Versuchung dar“, ist in seinem Tagebuch vermerkt.

Bereits Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurden für gutbetuchte Europäer und Amerikaner „all inclusive“-Jagdsafaris von Agenturen in Nairobi organisiert. Die damaligen Ausstatter trafen alle örtlichen Vorkehrungen und stellten die komplette Safari-Mannschaft aus Spurenlesern, treffsicheren Gewehrträgern, „Skinnern“ für das Zerlegen der Jagdbeute, Mechanikern und Köchen zusammen, ohne die eine Safari unmöglich war. Sie sorgten für geländegängige Fahrzeuge, Zelte, Waffen, Proviant und Annehmlichkeiten wie Toilettenzelt, Badewannen und einen gutsortierten Spirituosenvorrat – auf letzteres hatte Hemingway besonders großen Wert gelegt. Hemingways Safari kostete 25.000 Dollar, damals weit mehr als nur ein kleines Vermögen. Obwohl ihn der Erfolg von „In einem andern Land“ (1928) zu einem wohlhabenden Mann gemacht hatte, musste er sich für die Safari finanzkräftige Unterstützer suchen.

Hemingways ging zunächst in den Kapiti Plains, südlich von Nairobi, auf Jagd und fuhr dann am 20. Dezember 1933 mit zwei Trucks und einem offenen Geländewagen ins 250 km entfernte Arusha in Tanganjika. Vom Hotel Athenaeum, ihrer Unterkunft, erblickte er erstmals den schneebedeckten Gipfel des Kilimandscharo – und war von dessen Schönheit sofort fasziniert.

In der Erzählung „Caporetto“ hatte sich die Romanfigur Frank, die sich ebenfalls in Arusha aufhielt, mit Hemingway im Hotel Athenaeum verabredet.

Nach dem Abendessen trafen wir uns im Kaminzimmer des Athenaeums und hörten Philip Percivals Geschichten über tapfere Massai-Krieger oder die Jagdstrategien von Löwen. Der ansonsten eher wortkarge Mann war ein guter Erzähler. Bevor ich mich auf den Weg zurück in mein Quartier machte, gab uns Philip noch ein Rätsel auf:

„Im September 1926 hat ein Bergsteiger in sechstausend Meter Höhe am Kraterrand des Kibo den gefrorenen Kadaver eines Leoparden gefunden. Bis heute rätseln wir, was der Leopard dort oben auf dem Kilimandscharo in Schnee und Eis gesucht haben könnte.“

Das war eine Geschichte ganz nach dem Geschmack von Hemingway – ein Leopard, den es in die Reinheit des ewigen Eises treibt, vielleicht ein Gleichnis für den einsamen Helden, der auf der Flucht vor der schmutzigen, verdorbenen Welt den Tod nicht scheut?

Die folgenden Tage verbrachte die Jagdgesellschaft in Camps in der Nähe von Arusha. Am 23. Dezember 1933 startete sie ihre Safari in den Ngorongoro-Krater und in die Serengeti. Mitte Januar verschlimmerte sich der Zustand von Hemingway, der an Diarrhoe erkrankt war, so sehr, dass er mit einem Buschflugzeug nach Arusha ins Hospital transportiert werden musste. Nach einem weiteren Krankenhausaufenthalt in Nairobi kehrte er nach Arusha zurück, um am 24. Januar 1934 die Safari fortzusetzen. Am 3. März 1934 fuhren Hemingway, seine Ehefrau Pauline und sein amerikanischer Freund von Mombasa aus auf der Gripsholm zurück nach Frankreich.

Seine Sehnsucht nach Afrika blieb

In seinem Haus in Key West verarbeitete Hemingway seine Erlebnisse in Ostafrika literarisch, unter anderem in seiner wohl bekanntesten Afrikaerzählung Schnee auf dem Kilimandscharo (1936) und im mehr oder weniger biografischen Roman Die grünen Hügel von Afrika (1935). Mit diesem Buch wollte er sein Image als trinkfester „tough guy“ und wagemutiger Jäger pflegen. Andererseits präsentierte er sich hier als nachdenklicher Vorbote der ökologischen Bewegung, dem der Schutz der Natur vor wachsender Industrialisierung und wirtschaftlicher Ausbeutung am Herzen lag. Oder sprach aus ihm nur die Sorge eines Jägers um den Erhalt seiner geliebten Jagdreviere?

Hemingway reiste noch einmal nach Ostafrika. 1953/54 verbrachte er drei Monate auf Jagdsafari in Kenia, Tanganjika und Uganda. Dabei überlebte er innerhalb von 24 Stunden zwei Flugzeugunglücke. Nach dem ersten Absturz bei den Murchison-Fällen kletterten er, seine Frau Mary und der Pilot fast unverletzt aus dem Wrack. Nach einer eintägigen abenteuerlichen Flussfahrt erreichten sie Butiaba, um von dort nach Entebbe weiterzufliegen. Während des Starts fing die Maschine Feuer, doch die Passagiere konnten sich aus dem brennenden Flugzeug retten. Einen Monat später erlitt Hemingway schwere Brandwunden, als er beim Löschen eines Buschfeuers helfen wollte. Die schweren Schmerzen bekämpfte er, wie sein Jagdführer berichtete, mit etwa zwei Flaschen Gin pro Tag.

Übermäßiger Alkoholkonsum und starke Depressionen begleiteten Hemingway Zeit seines Lebens. Am 2. Juli 1961 erschoss er sich in seinem Haus in Ketchum (Idaho). Er wurde 62 Jahre alt.

Wie bei Hemingway werden heute Safaris von speziellen Agenturen bis ins kleinste Detail professionell vorbereitet und durchgeführt. Doch es geht nicht mehr in die Wildnis, wo Gefahren drohen könnten, sondern auf vorgegebenen Pisten in kontrollierte Schutzgebiete und Großgehege. Statt in Zelten wird in komfortablen Lodges übernachtet. Safaribusse und Geländewagen bringen die Touristen zu Orten, an denen die Tiere auf die Besucher oft schon zu warten scheinen. Die Zeiten der frühen Afrikajäger, deren Safaris von Strapazen und Entbehrungen geprägt waren, sind längst vorüber. Eine Tradition hat im Safarigeschäft überlebt: Der Sundowner am Ende eines erlebnisreichen Tages ist ein Muss.

Reisen damals-Reisetipp: Zeltsafaris – die traditionelle Art, die Tierparadiese Afrikas zu erkunden

Wenn Sie eine Fotosafari im Stil Hemingways machen wollen, sollten Sie sich für eine mobile Safari mit dem Zelt entscheiden. Bei einer derartigen Safari ziehen kleine Reisegruppen von Tag zu Tag zu verschiedenen Orten und übernachten in Zeltlagern, die speziell für die Gruppe errichtet wurden. Im Allgemeinen besteht eine mobile Safari aus großen, begehbaren Zelten mit eigenem „Buschbad” und richtigen Betten. Alle Arbeiten wie der Auf- und Abbau des Camps, die Zubereitung des Essens und die allgemeinen Arbeiten im Camp werden von den Camp-Mitarbeitern erledigt. Die Reiseleiter sind nicht nur Experten, wenn es darum geht, wilde Tiere aufzuspüren, sondern sie sind auch diejenigen, die immer zur Stelle sind, wenn etwas passieren sollte. Vorteil von Zeltsafaris ist auch, dass sie in der Regel preiswerter sind als Safaris, auf denen in Lodges übernachtet wird.

Anbieter: www.safarifrank.de, global-adventures.de und andere

Reisen damals-Lesetipp: „Caporetto. Das Hemingway-Komplott“ (Roman)

In der explosiven Situation der untergehenden Weimarer Republik besucht der junge Ernest Hemingway Berlin – und gerät ins Visier eines politischen Geheimbunds. Als der Reporter Frank Hartung den Verschwörern auf die Spur kommt, wird er selbst zur Zielscheibe. Eine dramatische Flucht, die ihn über Paris und Miami bis nach Ostafrika führt, nimmt ihren Anfang.

Thurm-Verlag, Lüneburg (2020), 205 Seiten,

www.thurm-verlag.de

Bildquellen

- HemingwaysSafari2: Walter Mittelholzer via Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- HemingwaysSafari3: herbert 2512 via pixabay | Pixabay Lizenz

- HemingwaysSafari4: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- HemingwaysSafari5: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- Caporetto_Front: Thurm-Verlag | All Rights Reserved

- HemingwaysSafari1: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0