Eine Bahnverbindung zwischen Moskau und Wladiwostok an der Pazifikküste, fast 10.000 Kilometer durch endlose Wälder und Sümpfe? Bei minus 50 Grad im Winter und Bodenfrost bis in den Juni hinein? In einem Luxuszug? Ende des 19. Jahrhunderts gehörte viel Fantasie dazu, sich das vorzustellen. Für einen Belgier war das mehr als nur eine Vision. Sogar bis nach Peking wollte er seine Waggons rollen lassen.

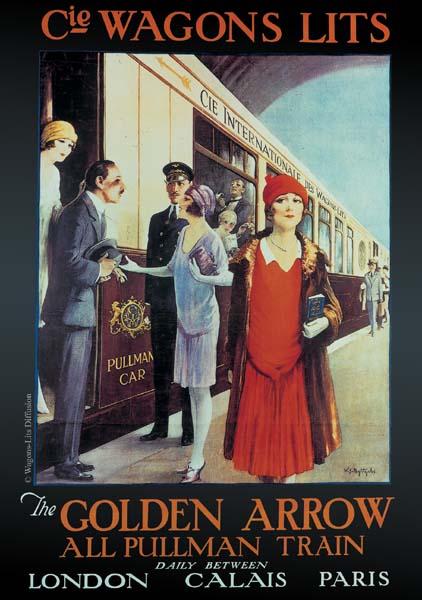

Vor 150 Jahren hatte der junge Georges Nagelmackers aus Lüttich die Eisenbahn in eine neue Dimension des Schienenverkehrs katapultiert. Der geniale Ingenieur und Geschäftsmann war besessen von seinem Plan, die Hauptstädte Europas mit einem Netz von Schlafwagenverbindungen zu überziehen. Keine Waggons mit hölzernen Pritschen sollten es sein, wie er sie in den Vereinigten Staaten gesehen hatte, sondern Schlafwagen mit abgetrennten Abteilen, bequemen Betten, Waschräumen und WC. Angekoppelt an Zügen mit ebenso luxuriösen Speise- und Salonwagen wie die Schlafwagen. Mit großem Verhandlungsgeschick schaffte er es, sein Vorhaben gegen alle politischen und finanziellen Schwierigkeiten bei den Streckenbetreibern in die Tat umzusetzen. 1883 feierte die von ihm gegründete Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) ihren ersten großen Erfolg: Mit 24 begeisterten Passagieren an Bord startete der legendäre Orient-Express von Paris zu seiner Jungfernfahrt nach Konstantinopel, ins heutige Istanbul. „Der Orient-Express ist eine Revolution in der Kunst des Reisens“, schrieb die Londoner Times. Nur wenige Jahre später fuhren die Luxuswaggons der CIWL zwischen Lissabon und St Petersburg, Amsterdam und Palermo, Berlin und Marseille, Wien und Bukarest – und auch im Nahen Osten und in Nordafrika. Eine Route fehlte Nagelmackers in seinem Imperium: die Verbindung von Paris nach Peking. Doch noch war die Schienentrasse, über die er seine Luxuswaggons rollen lassen wollte, nicht gebaut.

Von Paris nach Peking „in 45 Minuten“

Auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 warb das Zarenreich in einem eigenen Pavillon um Investoren für den weiteren Ausbau der „Großen Sibirischen Bahn“ zur Erschließung Zentralasiens. Neben der russischen Regierung beteiligte sich auch die CIWL an der Werbeaktion, obwohl die Gesellschaft kurz vor der Pleite stand. Der Bau einer eigenen Kette von Luxushotels hatte zu viel Geld verschlungen. Unbeirrt hielt Nagelmackers an seiner Vision fest und nutzte die Gelegenheit, in Paris die Reklametrommel für sein „Train Transsibérien“-Projekt zu rühren –, und zwar auf gewohnt spektakuläre Weise: Die Besucher des Pavillons konnten sich in einem original CIWL-Art-Déco-Wagen von Kellnern in Tatarenkostümen Champagner und Kaviar servieren lassen. Und während sie in den gepolsterten Sesseln saßen, rollte vor den Fenstern in Dauerschleife ein gewaltiges Rundgemälde ab, das eine Fahrt durch die sibirischen Steppen vortäuschte – inklusive Wagengerüttel. „Virtual Reality“ anno 1900. Die „Reise“ dauerte 45 Minuten und endete am Bahnsteig von „Peking“ mit der Begrüßung durch Personal in chinesischer Tracht. Die mehr als 25.000 Besucher staunten auch über die Ausstattung der drei ausgestellten „Gesellschaftswagen“ mit Friseursalon, Gymnastikraum, Badezimmer und Pianosalon. Die Reisezeit von Paris über Peking nach Shanghai ließe sich nach Fertigstellung der „Transsib“ von 36 Tage auf 16 und später vielleicht sogar auf nur 10 Tage verkürzen, hieß es in einer Werbebroschüre.

Seine Vision von seinen Luxuszügen auf der weltweit längsten Eisenbahnverbindung konnte Nagelmackers dennoch nicht realisieren. Das gelang erst Zar Nikolaus II, nachdem im Oktober 1916 der letzte Abschnitt der Strecke fertiggestellt war. Die Ausstattung der Waggons war allerdings schlichter, als sie Nagelmackers sich vorgestellt hatte. 25 Jahre waren seit dem ersten Spatenstich vergangen. Zwölf Tage dauerte nun die Fahrt von Moskau an den Pazifik. Die wirtschaftliche Erschließung und die Besiedlung Sibiriens nahmen Fahrt auf.

Wachstumsschub für Sibirien

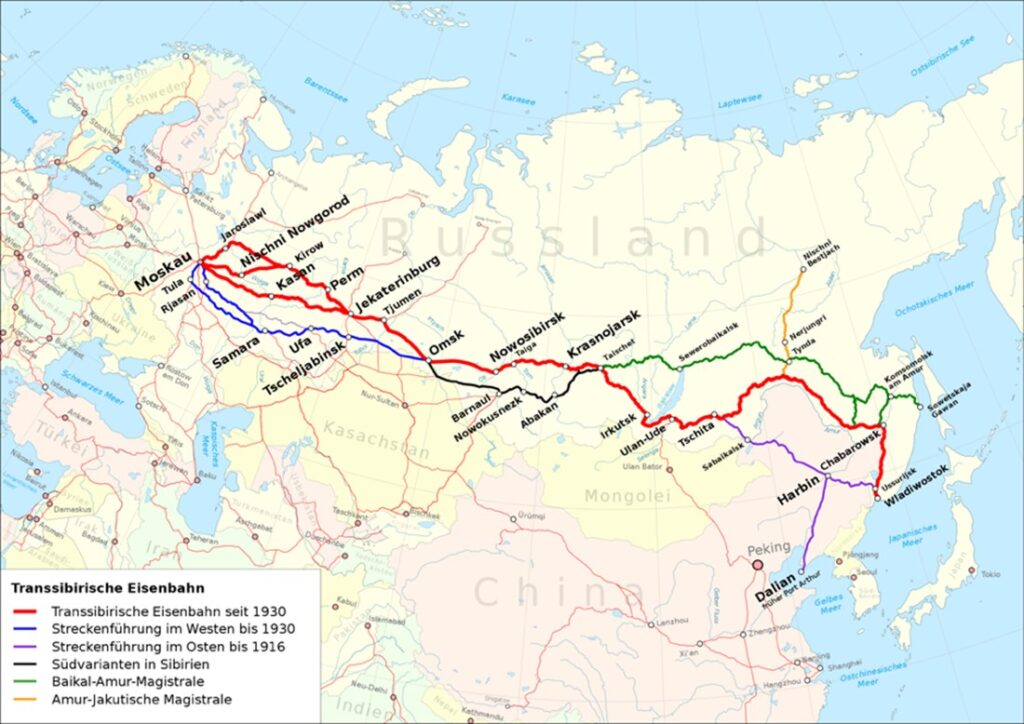

Der Bau der Schienenverbindung gilt bis heute als eine epochale technische Meisterleistung. Überflutungen, Erdrutsche und die extremen klimatischen Bedingungen sorgten immer wieder für Rückschläge. Gleise versanken im Schlamm oder wurden überflutet, schwieriges Gelände machte den Bau unzähliger Brücken und Tunnel erforderlich. Bis zu 90.000 Arbeiter schufteten gleichzeitig an der Strecke. Zehntausende verstarben als Folge von Unfällen, Seuchen und Krankheiten, darunter – wie schon beim Bau der amerikanischen transkontinentalen Eisenbahn – viele Chinesen. Bereits 1903 wurde in Ostsibirien durch die Mandschurei eine Abzweigung gelegt, die nach Peking führte. Eine zweite Verbindung, die durch die Mongolei verlief, kam später hinzu.

Dank der Transsibirischen Eisenbahn erlebte der asiatische Raum Russlands einen enormen Entwicklungsschub. Prosperierende Städte entlang der Trassen wurden gegründet, und Millionen von Bauern, Ingenieuren, Minenarbeitern und Holzfällern aus dem russischen Westen besiedelten mit ihren Familien die bis dahin fast menschenleeren Gebiete. Auch das Militär nutzte die Bahn für die Verlagerung ganzer Armeen in den Fernen Osten. Reisende aus Westeuropa, die wie die heutigen Touristen (zumindest bis zum Überfall auf die Ukraine) von der Transsib aus die „Seele Sibiriens“ und die endlose Weite der Taiga erleben wollten, gab es allerdings kaum. Wichtig war, von London, Paris oder Berlin möglichst schnell und bequem über Moskau an die Pazifikküste oder nach Peking zu kommen. Vom Abenteuer oder gar Mythos einer Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn war noch nicht die Rede. Im Gegenteil: „Es gibt nichts Monotoneres als eine Fahrt auf der Transsibirischen Eisenbahn“, hieß es wenig schwärmerisch in einem Reisebericht. Besonders eintönig war die Fahrt im Winter, wenn eine unermessliche weiße Schneedecke die vorbeirauschende Landschaft begrub. So manchem Fahrgast halfen dann beim Kampf gegen die Langeweile nur noch ein paar Gläser Wodka.

Vom Abenteuer zum Mythos

Die Züge waren einfach, aber zweckmäßig eingerichtet. „Man geht durch die breiten Gänge an den Schlafabteilen vorbei. Auf den zwischen den Sitzen aufgestellten Tischen spielen die Passagiere unaufhörlich Karten, trinken Tee und rauchen unbekümmert Zigaretten. Man geht an den Ofennischen neben den Waggontüren vorbei und überquert die überdachten Brücken zwischen den Waggons. Schließlich erreicht man die Doppeltür des Salonwagens, um sich auf das breite Sofa oder zu den anderen Passagieren an einen winzigen Tisch zu setzen“, schrieb der Chronist einer frühen Reise nach Irkutsk. Ruth Berlau, Weggefährtin von Bertolt Brecht, fuhr mit dem Dichter und seiner Familie 1941 von Moskau nach Wladiwostok und von dort weiter nach Los Angeles. „Im Zug gab es richtige kleine Salons, in denen man Schach spielen, Radio hören oder Tee aus dem Samowar holen konnte“, erinnerte sie sich. Bis heute hat sich an der Einrichtung des Transsibs nicht viel geändert. Es gibt zum Gang hin offene Gemeinschaftswagen mit sechs Liegen, Vier-Personen-Abteile und Schlafwagen mit zwei Betten.

An der Eisenbahnlinie nach Wladiwostok liegen die Millionenstädte Moskau, Kasan, Jekaterinburg, Omsk und Nowosibirsk. Die meisten Passagiere nutzen heute die Transsib nur für Teilstrecken oder nehmen das Flugzeug, um nach Wladiwostok zu gelangen. Die gesamte Linie wurde bis 2022 in erster Linie von westeuropäischen Touristen befahren, darunter viele Deutsche. Es ist nicht allein die Länge der Strecke, die die Fahrt für sie so einmalig macht. Es ist auch der Reiz der eintönigen Landschaft, der manche in eine Art meditative Stimmung versetzt.

Selten trifft der Spruch „Der Weg ist das Ziel“ besser zu als auf eine Reise mit der Transsib. Nachdem man im Ural die symbolische Grenze zwischen Europa und Asien passiert hat, geht es tagelang vorbei an endlosen Nadel- und Birkenwäldern. „Die Macht und der Zauber der Taiga besteht darin, dass nur die Zugvögel wissen, wo sie endet. Am ersten Tag schenkt man ihr wenig Aufmerksamkeit, am zweiten und dritten Tag verwundert man sich, und am vierten und fünften Tag ist einem zumute, als fände man nie wieder aus diesem Waldungeheuer heraus“, notierte Anton Tschechow in seinem „Sibirischen Reisetagebuch“.

Nach vier Tagen Zugfahrt beginnt der wohl schönste Abschnitt der Reise, die zweihundert Kilometer lange Fahrt entlang des majestätischen Baikalsees mit dem beeindruckenden Ausblick auf die Wasserlandschaft und die umgebenden schneebedeckten Berge. 636 Kilometer lang und zwischen 27 und 80 Kilometer breit ist dieses größte Süßwasserreservoir der Erde. Hinter dem See schlängelt sich die Bahn bis nach Chabarowsk durch zahlreiche Kurven, die es ermöglichen, den Zug während der Fahrt aus dem Fenster zu fotografieren. Für die Passagiere, die nicht zuvor die Abzweigung genommen haben, die durch die Wüste Gobi und sogar ein Stück entlang der Chinesischen Mauer nach Peking führt, endet die Fahrt im Bahnhof von Wladiwostok unweit des Hafens – 9.300 Kilometer oder acht Tage von Moskau entfernt.

Die Vision von einer Luxusreise durch Zentralasien, wie sie George Nagelmackers sich erträumte, wurde erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg wahr. Bis zur Warnung des Auswärtigen Amts im Frühjahr 2022 vor Reisen nach Russland konnten deutsche Touristen problemlos mit dem „Zarengold“ Sibirien durchqueren. Luxus pur – auf den Homepages der Veranstalter las sich das so:

„Dieser Zug fährt nur für unsere Gäste und nach unserem Fahrplan. Der Zarengold verfügt über mehrere geschmackvoll eingerichtete Speisewagen und einen Barwagen. Die beliebten Abteile der Kategorie ‚Nostalgie-Komfort‘ befinden sich in den Original-Waggons, die Breschnew in den 50er Jahren für hohe Regierungsangestellte und offizielle Gäste des Landes bauen ließ. In der ‚Kategorie Bolschoi‘ erwartet den Reisenden gar der Luxus eines privaten Badezimmers im Abteil.“ … „Dank der hoch qualifizierten Reiseleiter, einem Bordarzt und dem Gepäckträger-Service an den Bahnhöfen sind Sie auf Ihrer Zarengold-Reise rundum bestens betreut. In Ihrem gemütlichen Abteil genießen Sie nicht nur ruhige Schlummerstunden, das großzügige Fenster präsentiert Ihnen auch beständig wechselnde Gemälde der russischen Seele und der mongolischen Weite. Bordvorträge über Land und Leute machen Sie mit den schönsten Seiten Russlands und der Mongolei vertraut.“

Eines fehlte allerdings bei einer Gruppenreise mit dem „Zarengold“: die unverfälschte Begegnung mit „normalen“ russischen Fahrgästen, deren einnehmende Herzlichkeit und Freundlichkeit wohl jeden ausländischen Touristen beeindruckt hat.

Bildquellen

- Transib2: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0

- Transib3: OpenStreetMap: OpenStreetMap contributers Natural Earth: Tom Patterson, Nathaniel Vaughn Kelso and other contributors Map rendering: Pechristener using QGIS, ODbL via Wikimedia Commons | no known copyright restrictions

- Transib4: Pixabay (Katrin M.) | Pixabay Lizenz

- Transib5: Pixabay (stafichukanatoly) | Pixabay Lizenz

- Transib6: Clay Gilliland via Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.0 Generic

- Transib7: Pixabay (Pandared) | Pixabay Lizenz

- Transib8: Uwe Brodrecht via Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.0 Generic

- Transib1: Privatarchiv Kleinert | no known copyright restrictions

Habe einen großen Teil der geschilderten Strechke 1976 bereist (Moskau – Chabarowsk). Wirklich ein beeindruckendes Erlebnis. Hoffentlich wird das bald wieder möglich sein .

Dieter Thiel

Die Transsib stand jahrelang auf meiner Bucket List. Tja, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben! Schade